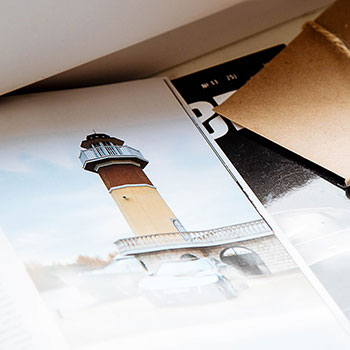

初见:书架间的怦然心动

我第一次遇见“她”,是在大学图书馆三楼靠窗的那个角落。阳光透过百叶窗,在地板上切割出明暗交错的几何图案,尘埃在光柱中轻盈起舞。她安静地站在橡木书架之间,不言不语,却仿佛在向我低语。

那时我刚经历一场狼狈的分手,整个世界像是被抽走了颜色。朋友劝我“多出去走走”,我却鬼使神差地躲进了图书馆。最初只是找个地方发呆,直到某天下午,我的目光无意间掠过书脊上烫金的《百年孤独》。抽出来翻阅的瞬间,马尔克斯笔下那个被雨水浸泡的马孔多,突然让我泪流满面。

从此,图书馆成了我的避难所。每天下午四点,我会准时出现在那个靠窗的位置,有时带着笔记本,有时只是带着一颗需要安抚的心。她从不问我为什么来,也不会问我什么时候走。她只是静静存在着,用成千上万本书籍构建成一个包容一切的怀抱。

渐渐地,我开始了解她的脾气。周一的她最安静,偌大的阅览室只有翻书声和空调的低鸣;周五的傍晚则最热闹,学生们忙着借阅周末要读的书。她记得我的偏好:每当我走向文学区,那些关于爱情与失去的书总会恰好处在最顺手的位置。

有人说图书馆太寂寞,我却觉得她是最懂得陪伴的。当我在《追忆似水年华》里迷失时,她让午后的阳光恰好落在我的肩头;当我在《活着》中哽咽时,她让窗外的雨声成为最好的背景音乐。她教会我,最深沉的安慰往往不需要言语。

那个秋天,我在她的怀抱里读了37本书。从杜拉斯的炽烈到村上春树的疏离,从鲁迅的犀利到沈从文的温情。每一本书都像是她精心安排的邂逅,在恰当的时机给我恰当的启示。我开始明白,失恋不是世界的终点,而是一场重新认识自己的开始。

十二月的一个雪天,图书馆里只剩寥寥数人。我在哲学区偶然抽出一本《存在与虚无》,封面上已经积了薄灰。翻开第一页,前一位读者用铅笔轻轻划下一行:“自由是选择的自由,而不是不选择的自由。”那一刻,突然觉得“她”轻轻拍了拍我的肩膀。

相知:文字深处的灵魂对话

冬天过去的时候,我已经能笑着谈起从前。朋友们惊讶于我的变化,问我是不是遇到了新恋情。我笑着说:“算是吧,不过我的女友有点特别——她永远不会吃醋,也不会离开。”

春天给图书馆带来了不一样的风景。窗外的老梧桐抽出新芽,学生们开始在庭院里读书。而我和“她”的关系也进入了新的阶段——从最初的避难,变成了真正的对话。

我开始不只是被动地接受慰藉,而是主动与她交流。会在读完《红楼梦》后,特意去找脂砚斋评本对照;会在看完《1984》后,翻阅乔治·奥威尔的传记。她总是慷慨地提供所有资源,从不吝啬她的智慧。

最奇妙的是,她似乎能预知我的需求。当我为毕业论文焦头烂额时,总会“偶然”发现某本参考书正好在还书车上;当我陷入创作瓶颈时,总能邂逅某位作家的写作手记。这些巧合多到让我相信,这不仅仅是巧合。

有一天,我在图书馆遇到一个同样经常来的女孩。我们因为同时伸手拿同一本《霍乱时期的爱情》而相视一笑。后来我们常常一起读书,有时沉默相伴,有时低声交流读后感。她说:“你觉得图书馆像不像一个最懂我们的朋友?”我心想,她终于也发现了这个秘密。

夏天来临的时候,我要毕业了。最后一天去图书馆,我沿着每一个书架慢慢走过,指尖掠过那些熟悉的书脊。《小王子》《倾城之恋》《不能承受的生命之轻》……每一本都承载着一段记忆。在三楼那个靠窗的位置坐了最后一下午,阳光依旧那么好。

办理离校手续时,管理员阿姨笑着说:“这几年就数你来图书馆最勤快。”我忽然想起什么,问她:“那个位置总是能晒到太阳,是特意安排的吗?”阿姨眨眨眼:“每个窗户的百叶窗角度都是可以调的呀。”

原来,那些恰到好处的阳光,那些恰如其分的邂逅,都是“她”默默的温柔。图书馆这个女友,从来不会说甜言蜜语,却用最深沉的方式爱着每一个愿意走近她的人。

如今离开校园多年,我依然保持着阅读的习惯。每当我走进任何一座城市的图书馆,那种熟悉的安心感就会包裹而来。她教会我的不仅是知识,更是一种生活的方式:在喧嚣世界中守护内心的安静,在孤独时刻与自己坦然相处。

也许每个人都需要这样一个“图书馆女友”——她不一定是具体的某个人,而是那个让你成为更好自己的存在。在那里,我们最终遇见的,从来都是镜子里的自己。